Immer mehr Gebäude in der Schweiz sind an ein Fernwärme- bzw. ein Fernkältenetz angeschlossen. Damit ist ein besonders effizientes Versorgungssystem gemeint, bei dem die Heiz- bzw. Kühlenergie nicht dort produziert wird, wo sie verbraucht wird. Die thermische Energie, ob Wärme oder Kälte, wird über ein Rohrleitungssystem vom Ort der Erzeugung zu den angeschlossenen Gebäuden transportiert. Als Trägermedium kommt meist Wasser zum Einsatz.

Die Vorteile einer Fernheizung überzeugen: Das System ist platzsparend und komfortabel. Durch die Nutzung lokaler, klimafreundlicher Energiequellen werden gesetzliche Anforderungen erfüllt. Die Bündelung von Anlagen und Infrastrukturen führt zu Skaleneffekten, die die Gestehungskosten für die Energie senken.

Vor knapp 100 Jahren entstand an der Josefstrasse in Zürich die erste Fernwärmeanlage. Sie nutzte die Abwärme der Kehrichtverwertungssanlage zur Beheizung verschiedener Immobilien in der Umgebung. In den folgenden Jahren kamen im ganzen Land zahlreiche weitere Projekte hinzu. Das Potenzial der Fernwärme ist damit aber noch keineswegs ausgeschöpft: Gemäss den Energieperspektiven 2050+ des Bundes liesse sich die Wärmeproduktion von heute rund 8 TWh auf bis zu 18 TWh pro Jahr steigern.

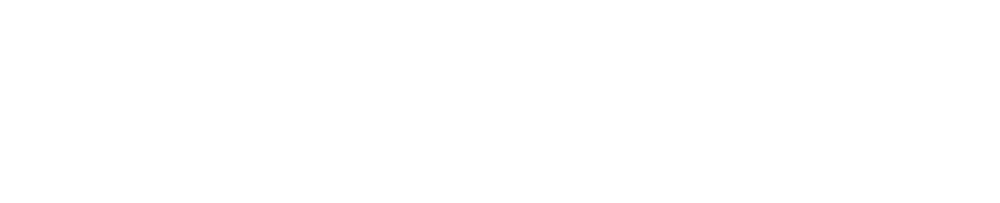

Über die Fernwärmenetze lassen sich verschiedene erneuerbare Energiequellen erschliessen, die sonst kaum wirtschaftlich genutzt werden könnten. Es ist auch möglich, verschiedene Energiequellen zur Versorgung eines Fernwärmenetzes zu kombinieren. So lassen sich die Versorgungssicherheit und die Effizienz erhöhen.

Die Fernwärme bietet die Chance, ganze Areale und Quartiere zu dekarbonisieren. Damit ist sie ein essenzieller Bestandteil der künftigen Schweizer Wärmeversorgung, die gemäss dem Schweizer Netto-Null-Ziel spätestens 2050 klimaneutral funktionieren soll.

Das Prinzip Fernwärme besteht darin, dass Energie zentral in einem Wärme- bzw. Energieverbund produziert und über Leitungen – meist in Form von Wasser – an die Verbraucher*innen geliefert wird. Oft wird in diesem Zusammenhang auch von einer Fernheizung gesprochen. Fernwärmenetze sind anhand ihrer Betriebstemperatur in Hochtemperatur- und Niedertemperaturnetze zu unterscheiden.

Hochtemperaturnetze

Wird Fernwärme mit Temperaturen zwischen 60 und 150 °C geliefert, spricht man von einem Hochtemperaturnetz. Diese Betriebstemperaturen ermöglichen es, ein Gebäude allein über einen Wärmetauscher zu beheizen und mit Warmwasser zu versorgen, weitere technische Anlagen sind nicht nötig. Als Energiequelle nutzen Hochtemperaturnetze häufig die Abwärme von Kehrichtverbrennungsanlagen oder die Wärme von Holzschnitzelfeuerungen. Es ist aber auch möglich, Umweltwärme auf einem tieferen Temperaturniveau mithilfe einer Wärmepumpe auf das erforderliche Temperaturniveau zu heben. Hochtemperaturnetze können ihre Stärken vor allem dort ausspielen, wo die Bezüger Heizwärme mit hohen Vorlauftemperaturen, Warmwasser oder Prozesswärme benötigen. In solchen Fällen ist es effizienter und kostengünstiger, die erforderlichen Temperaturen zentral statt separat bei jedem Gebäude zu erzeugen.

Niedertemperaturnetze

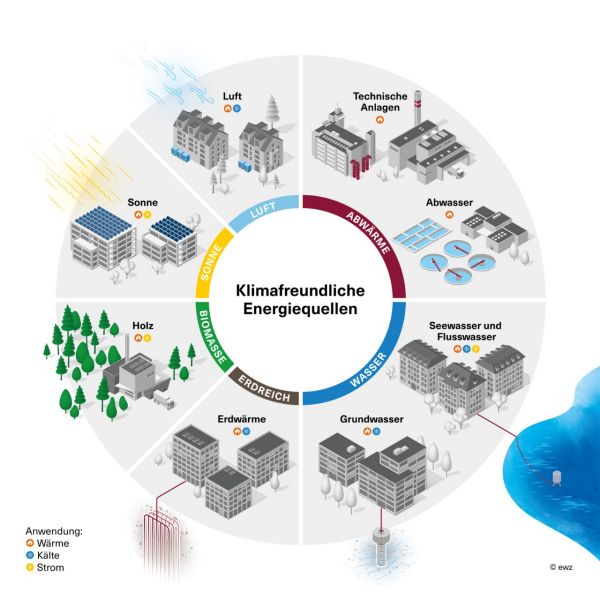

Fernwärmenetze mit einer Betriebstemperatur unter 60 °C basieren auf einer dezentralen Versorgungsstruktur. Dabei wird die thermische Energie lokal beim Bezüger auf das erforderliche Temperaturniveau gehoben, weil die Temperaturen für eine direkte Versorgung zu niedrig sind. Den Temperaturhub übernimmt meist eine Wärmepumpe. Zwar sind Niedertemperaturnetze technisch etwas anspruchsvoller, sie bieten aber mehr Flexibilität. Sie sind dort sinnvoll, wo die Bezüger unterschiedliche Vorlauftemperaturen benötigen, also etwa in Gegenden mit Neu- und Bestandsbauten. Ein Vorteil ist zudem, dass Bezüger mit internen Kühlprozessen – beispielsweise ein Industrie- oder Gewerbebetrieb – auch Abwärme ins Netz einspeisen können, welche sonst ungenutzt verpuffen würde.

Liegt bei einem Niedertemperaturnetz die Betriebstemperatur unter 20 °C, lassen sich angeschlossene Gebäude direkt kühlen. Bei dieser als «Freecooling» bezeichneten Methode wird kühles Wasser durch die Heizrohre im Gebäude gepumpt, was die Räume um 2 bis 3 °C abzukühlen vermag. Als Energiequelle für Niedertemperaturnetze eignet sich vor allem Umweltwärme, beispielsweise aus Grundwasser, Seen oder Flüssen.

Wird thermische Energie nur über kurze Distanzen transportiert, spricht man auch von Nahwärme bzw. Nahkälte. Die Funktionsweise ist allerdings dieselbe. Der Oberbegriff «thermisches Netz» fasst dieses Energieversorgungsprinzip zusammen und ist vorwiegend in der Fachwelt gebräuchlich.

Sind auf einem Areal oder einer Überbauung verschiedene Nutzungen wie Wohnen, Gewerbe und Dienstleistungen vorhanden, muss meist nicht nur geheizt, sondern auch gekühlt werden. Fernwärme- und Fernkältenetze lassen sich gut in integrierte Energielösungen einbinden. Übernimmt ein Niedertemperaturnetz diese Aufgabe, ergeben sich interessante Synergien. So kann beispielsweise mit der Abwärme von Gebäuden mit Kühlbedarf andernorts geheizt werden.

Attraktiv ist die Kombination mit Photovoltaik (PV): Können Wärmepumpen mit eigenem Solarstrom betrieben werden, senkt das die Betriebskosten und erhöht gleichzeitig den Eigenverbrauch der PV-Anlage. Damit eine solche integrierte Energielösung effizient funktioniert, muss sie von Beginn an ganzheitlich geplant werden.

Eishockeystadion als Best-Practice-Beispiel

Diesen Ansatz hat ewz bereits in verschiedenen Projekten erfolgreich umgesetzt. Ein Beispiel dafür ist das Energiekonzept der Swiss Life Arena. Die vor Ort hergestellte Klimakälte für das Stadion der ZSC Lions kann weiteren Bezügern in der unmittelbaren Nachbarschaft zur Verfügung gestellt werden. Die dabei entstehende Abwärme dient als Energiequelle für das Fernwärmenetz Altstetten. Eine grosse Photovoltaikanlage auf dem Stadiondach sorgt für die erneuerbare Stromversorgung der technischen Anlagen. Dieses umfassende Konzept ermöglicht eine umweltschonende, sichere und wirtschaftliche Energieversorgung des Areals und seiner Umgebung.

Für den wirtschaftlichen Betrieb eines Fernwärmenetzes müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein.

Verbünde lohnen sich in dicht besiedelten Gebieten

Generell gilt: Je dichter besiedelt, je höher der Wärmebedarf pro Flächeneinheit und je geringer die Leitungslänge, desto wirtschaftlicher lässt sich ein Gebiet mit Fernwärme erschliessen. Diese Kriterien treffen vor allem auf den städtischen Raum zu. Gemäss einer Studie von Empa, ETHZ und HSLU ist die Versorgung mit einem Fernwärmenetz in 50 bis 80% der Stadtquartiere energetisch und ökonomisch sinnvoll, in dicht besiedelten Agglomerationsgemeinden in bis zu 50% der Quartiere.

Aber auch auf dem Land möglich

Das bedeutet aber nicht, dass andere Standorte nicht ebenfalls geeignet sein können. Relevante Aspekte sind nämlich auch die Verfügbarkeit einer kostengünstigen erneuerbaren Energiequelle sowie die baulichen Bedingungen. Gerade in Städten ist der Aufwand für die Realisierung der Infrastruktur oft hoch, weil wenig Platz vorhanden ist und schon viele Werkleitungen im Untergrund verbaut sind. In dieser Hinsicht haben ländliche Gemeinden häufig einen Vorteil: Fernwärmenetze lassen sich meist schneller und mit geringeren Kosten realisieren. Ein Beispiel hierfür ist die Gemeinde Ilanz, mit der ewz 2014 ein Holzheizkraftwerk und den Fernwärmeverbund Ilanz in Betrieb genommen hat.

Es braucht eine umfassende Betrachtung

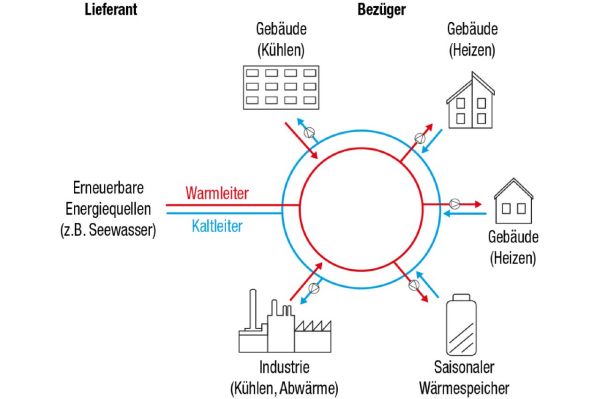

Um die Wirtschaftlichkeit eines Fernwärmenetzes zu beurteilen, ist stets eine Gesamtbetrachtung nötig. Dazu gehört auch die Abwägung der Risiken wie steigende Energiepreise, reduzierter Wärmebedarf oder steigende Zinsen für allfälliges Fremdkapital. Zu prüfen ist überdies, ob die Bedingungen für Fördergelder erfüllt sind, die in vielen Kantonen für den Bau und die Erweiterung von Fernwärmenetzen vergeben werden. Für die Wirtschaftlichkeit im Betrieb gilt es, ein passendes Tarifmodell zu entwickeln. Häufig kommen dabei dreistufige Modelle zur Anwendung, die aus Anschlusskosten, einem Jahresgrundbeitrag und den Energiekosten bestehen.

Wärmespeicher sind eine wichtige Komponente, um Fernwärmenetze sicher, umweltschonend und effizient zu betreiben. Sie dienen als Puffer und ermöglichen, die Wärmeproduktion und -nachfrage aufeinander abzustimmen. Je nach Typ und Grösse des Speichers kann die Energie über Tage, Wochen oder sogar Monate eingelagert bleiben.

Mit Energiespeicher Spitzenlasten abdecken

Wärmespeicher können die Effizienz von Wärmeerzeugern deutlich steigern, indem sie zum Beispiel bei Spitzenlasten einen Teil der Leistung übernehmen. Gleichzeitig können sie die Spitzenlastabdeckung durch Gas- oder Ölkessel reduzieren oder sie ganz ersetzen und so zur Dekarbonisierung von Fernwärmenetzen beitragen.

Saisonale Speicher nehmen im Sommer überschüssige erneuerbare Wärme auf und stellen sie im Winter wieder zur Verfügung. Sie reduzieren den Bedarf an fossilen Brennstoffen sowie den Strombezug aus dem öffentlichen Netz und leisten so einen wirkungsvollen Beitrag zu einer sicheren Stromversorgung im Winter.

Speichertypen

Für ein Fernwärmenetz kommen verschiedene Arten von thermischen Speichern in Frage. Erdsondenspeicher zum Beispiel lassen sich gut mit Niedertemperaturnetzen kombinieren, da sie sowohl zum Heizen wie auch zum Kühlen thermische Energie liefern können. Sie lassen sich kurzfristig und saisonal betreiben.

Behälter-Wärmespeicher wie vorgefertigte Stahltanks oder in den Boden eingebaute Betonspeicher lagern Wasser bei hohen Temperaturen. Sie eignen sich für Hochtemperaturnetze und werden eher für das kurzfristige Speichern eingesetzt. Die Hochschule Luzern forscht derzeit daran, wie bestehende Hohlräume – zum Beispiel ausgediente Bunker oder Keller – gedämmt und als Wärmespeicher genutzt werden können.

Eine interessante Möglichkeit sind auch Eisspeicher. Sie werden nicht vorgängig erwärmt oder erhitzt, sondern nutzen die Wärmeenergie, die beim Gefrieren von Wasser freigesetzt wird. Mehr über Energiespeicher erfahren Sie in unserem Whitepaper.

Möchte eine Stadt, Gemeinde oder Arealträgerschaft auf ihrem Gebiet ein Fernwärmenetz realisieren, sollte sie in einem ersten Schritt prüfen, ob die entscheidenden Kriterien erfüllt sind. Zentral ist die Frage, ob genügend Bezüger im vorgesehenen Gebiet vorhanden sind, damit das Projekt wirtschaftlich betrieben werden kann. Darüber hinaus sind geeignete erneuerbare Energiequellen in der Nähe nötig, die sich möglichst einfach erschliessen lassen.

Zusammenarbeit mit Fachpartner prüfen

Für die weitere Planung bietet sich die Zusammenarbeit mit einem kompetenten Fachpartner an. Seit mehr als 20 Jahren plant, finanziert, baut und betreibt ewz Wärme- und Energieverbunde in städtischen und ländlichen Gebieten in der ganzen Schweiz. Informieren Sie sich über unser Angebot für Gemeinden und Städte und über die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit ewz.

Anschluss vorbereiten

Wer als Eigentümerschaft seine Immobilie an ein bestehendes oder geplantes Fernwärmenetz anschliessen möchte, meldet sich am besten beim Betreiber des Netzes. Die Umstellung von einem vor Ort installierten Heizsystem zu einem Netzanschluss funktioniert in der Regel einfach. Dazu wird von der Fernwärmeleitung ein Anschluss zum Gebäude gezogen. Im Gebäude selbst braucht es lediglich eine Fernwärmeübergabestation mit einem Wärmetauscher, der die thermische Energie vom Fernwärmekreislauf auf den Heizwasserkreislauf der Immobilie überträgt. Im Vergleich zu einem klassischen Heizsystem reduziert sich durch den Netzanschluss sowohl der Wartungsaufwand als auch der Platzbedarf.

Lektüreempfehlung: Wer weitergehende Informationen zum Thema Fernwärme sucht, wird im Themenheft «Thermische Netze» des Faktor Verlags fündig. Die Publikation zeigt, wie solche Netze funktionieren, welche unterschiedlichen Arten es gibt und worauf bei der Planung zu achten ist. Spannende Beispiele aus der Praxis dienen als Inspiration für Gemeinden, Bauherrschaften und Investorinnen, die ein Fernwärme- oder Fernkälteprojekt umsetzen möchten.

Wie sich Fernwärmenetze in der Praxis realisieren lassen und welche Vorteile sie bieten, illustrieren die folgenden Projekte von ewz:

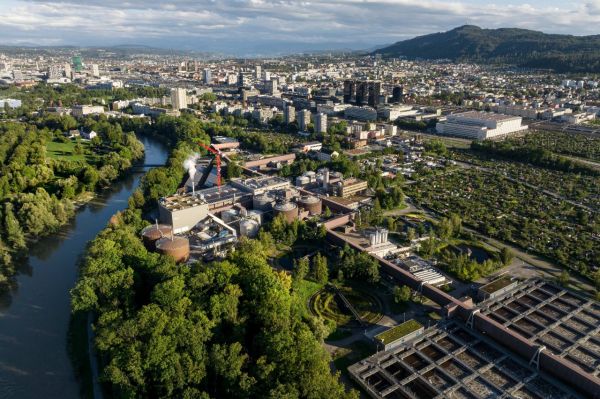

Abwärme aus Abwasser: Energieverbund Zürich-Altstetten

Das Abwasser, das im Klärwerk Werdhölzli gereinigt wird, hat selbst im Winter eine Temperatur von 11 °C. Damit eignet es sich hervorragend als lokale Energiequelle für ein grosses Fernwärmenetz in Zürich-Altstetten.

Abwärme aus der Kehrichtverbrennung

Der «Wärmeverbund KVA und Holz» ist für Zürich von zentraler Bedeutung. Zahlreiche private Liegenschaftseigentümer*innen und Institutionen wie etwa das Universitätsspital Zürich zählen jeden Tag auf die zuverlässige Energieversorgung aus der Kehrichtabwärme und der Wärme aus dem Holzheizkraftwerk Aubrugg.

Holzheizkraftwerk: Fernwärmenetze Ilanz

Gemeinsam mit der Gemeinde betreibt ewz in Ilanz seit 2014 ein Fernwärmenetz, das von einem Holzheizkraftwerk mit thermischer Energie versorgt wird. Das Holz stammt aus der Region, sodass die Transportwege sehr kurz und entsprechend umweltschonend sind.

Holzheizkraftwerk: Fernwärmenetze Tavannes

In der Gemeinde Tavannes im Berner Jura betreibt ewz seit 2015 ein mit Holz betriebenes Fernwärmenetz. Es versorgt verschiedene gemeindeeigene Liegenschaften und Wohnbauten wirtschaftlich mit klimafreundlicher, regional produzierter Wärme.

Seewasser: CoolCity

Um die Gebäude in der Zürcher Innenstadt klimaneutral versorgen zu können, baut ewz in den kommenden Jahren verschiedene Fernwärme- und Fernkältenetze als Teil des Projekts «CoolCity». Gemeinsam ist diesen, dass sie Seewasser als umweltfreundliche Energiequelle nutzen.

Kombination Abwasser und Holz: Fernwärmenetz Fehraltorf

Dass ein Fernwärmenetz nicht nur in einer Stadt realisiert werden kann, sondern auch in einer ländlichen Gemeinde, zeigt das Beispiel von Fehraltorf. Das Netz wird durch Abwärme aus einer Abwasserreinigungsanlage sowie durch ein Holzheizkraftwerk versorgt.