In der Stadt Zürich wird die Abwärme aus der Kehrichtverbrennung bereits seit über 100 Jahren für die Versorgung von Fernwärmenetzen verwendet.

Durch den Ausbau der KVA Hagenholz steht künftig mehr als doppelt so viel nutzbare Wärmeenergie für die Fernwärmenetze zur Verfügung.

Weil noch deutlich mehr Gebäude mit klimafreundlicher Fernwärme beheizt

werden können, lassen sich jedes Jahr zusätzlich rund 44'000 Tonnen CO₂ einsparen.

Das Hagenholz im Norden der Stadt Zürich ist eine der grössten Kehrichtverwertungsanlagen (KVA) in der Schweiz. Jedes Jahr verwertet sie etwa 240’000 Tonnen brennbare Abfälle, die sich nicht recyceln lassen. Das entspricht ungefähr 48 Millionen 35-Liter-Kehrichtsäcken. Die KVA betreibt bisher zwei sogenannte «Verbrennungslinien». Dabei handelt es sich um technische Installationen, in denen der Kehricht in mehreren Schritten verwertet und verbrannt wird.

Durch das Bevölkerungswachstum und die rege Bautätigkeit ist im Kanton Zürich trotz Anstrengungen zur Abfallvermeidung nicht mit sinkenden Kehrichtmengen zu rechnen. Um eine sichere und umweltschonende Entsorgung gewährleisten zu können, baut die Stadt Zürich die KVA Hagenholz aus. Die Stimmbevölkerung befürwortete den entsprechenden Kredit im September 2023 mit 90 Prozent Ja-Stimmen. Die KVA erhält nun eine dritte Verbrennungslinie und kann ihre Kapazität um 50 Prozent auf 360’000 Tonnen pro Jahr ausbauen. Dadurch ist sie auch langfristig dafür gerüstet, die anfallenden Kehrichtmengen effizient verarbeiten zu können.

Bei der Verbrennung von Kehricht entsteht Wärme. Damit diese nicht ungenutzt verpufft, wird sie in der Stadt Zürich seit den 1920er-Jahren fürs Beheizen von Gebäuden und für die Stromproduktion eingesetzt. Das erste Fernwärmenetz entstand rund um die frühere KVA Josefstrasse im ehemaligen Industriequartier im Zentrum der Stadt Zürich. Die Abwärme der KVA Hagenholz versorgt seit ihrer Eröffnung im Jahr 1969 die übrigen Fernwärmenetze der Stadt Zürich, die heute von ewz betrieben werden. Sie ist eine wichtige Energiequelle, weil sie gleichmässig klimafreundliche Wärme erzeugt. Nebst dem Bau der dritten Verbrennungslinie wird auch die Wärmeleistung der bestehenden Linien erhöht. Dazu wird dem Rauchgas, das bei der Verbrennung entsteht, durch den Einsatz von Wärmepumpen zusätzliche Wärme entnommen. Bei einem Ausbau der Verbrennungskapazität um 50 Prozent resultiert dadurch eine Verdoppelung der Wärmeleistung.

44'000 Tonnen CO₂ eingespart

ewz nutzt die zusätzliche Abwärme sinnvoll: Die Analyse ergab, dass man einerseits das Fernwärmenetz verdichten kann – es sind also zusätzliche Anschlüsse im bestehenden Netzgebiet möglich. Andererseits erlaubt die dritte Verbrennungslinie auch die Erweiterung bestehender und den Bau neuer Netze. «Wir können so noch mehr Gebäude in der Stadt Zürich ans Fernwärmenetz anschliessen», sagt Philipp Brunner, Projektleiter Strategie thermische Netze bei ewz. «Davon profitiert das Klima, denn die Fernwärme ist deutlich umweltschonender als die heute noch vielerorts installierten Öl- und Gasheizungen.» Durch den Ausbau des Fernwärmenetzes lassen sich gemäss ewz jährlich zusätzlich rund 44'000 Tonnen CO₂ einsparen – das entspricht ungefähr dem Ausstoss, den 20'000 Personen durch den Flug von Zürich nach New York und wieder zurück verursachen.

Sichere Versorgung dank Wärmespeicher

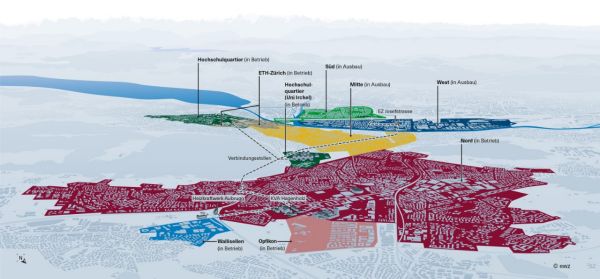

Dank der zusätzlichen Wärmeenergie aus der KVA Hagenholz lassen sich künftig weitere Quartiere ans Fernwärmenetz anbinden. Seit der Inbetriebnahme der Fernwärme-Verbindungsleitung vom Werk Hagenholz via Strickhof beim Milchbuck unter der Limmat hindurch bis zur Energiezentrale Josefstrasse sind die Fernwärmegebiete Zürich-Mitte, Zürich-West und Zürich-Süd angebunden. Eine weitere Verbindung soll nach Wiedikon führen. Und: Das Fernwärmenetz erhält einen grossen neuen Wärmespeicher, voraussichtlich auf dem Gelände der KVA Hagenholz. Mit einem Volumen von 10’000 Kubikmetern – das entspricht etwa dem Inhalt von 16 Schwimmbecken mit einer Länge von 25 Metern – wird er fünfmal grösser sein als die bisher im Fernwärmenetz vorhandene Speicherkapazität. So lässt sich noch mehr überschüssige Wärmeenergie zwischenlagern und dann zur Verfügung stellen, wenn der Verbrauch besonders hoch ist.

Der bestehende Bunker wird südlich um ca. 45m verlängert. Die rot markierten Bauten sollen neu zur KVA Hagenholz dazukommen. Die 3. Linie Feuerung und Kessel kann im bestehenden Verbrennungsgebäude errichtet werden. Für die notwendigen Erschliessungen, Elektro- und Nebenräume wird dem Verbrennungsgebäude nördlich – analog dem bestehenden Trakt auf der Südseite – ein Servicetrakt angebaut. Die 3. Linie Rauchgasreinigung findet im bestehenden Gebäude keinen Platz, weshalb eine Gebäudeerweiterung westseitig notwendig ist.

Die Bauarbeiten begannen 2024 und sollen bis 2027 abgeschlossen sein. «Vorgesehen ist, dass im November 2026 das erste Feuer in der neuen Verbrennungslinie entfacht wird», sagt Philipp Brunner. «Ein Jahr später soll dann die volle Wärmeleistung aus den drei Verbrennungslinien sowie der Rauchgas-Wärmerückgewinnung zur Verfügung stehen.» Die KVA Hagenholz kann so auch in Zukunft den Abfall der Region Zürich klimafreundlich verwerten und gleichzeitig zum Netto-Null-Ziel der Stadt beitragen, das bis 2040 eine CO₂-freie Wärmeversorgung vorsieht.

Weitere Informationen zum Projektstand und zum Netto-Null-Ziel finden Sie in der Broschüre.

Bei der Verwertung respektive Verbrennung von Abfall entsteht CO₂. Nach aktueller Schweizer Gesetzgebung gilt die Abwärme aus KVA dennoch als klimafreundlich, wenn die Verbrennung des Abfalls nach aktuellem Stand der Technik unvermeidbar ist. Begründet wird dies damit, dass sich so der Energiebedarf reduzieren lässt – insbesondere jener aus fossilen Quellen, die noch mehr CO₂ verursachen. Mittel- und langfristig soll das CO₂ zudem abgeschieden und langfristig gespeichert werden (Carbon Capture and Storage, CCS). Der Bund hat die KVA-Betreiber dazu verpflichtet, bis 2030 mindestens eine Anlage in Betrieb zu nehmen, die eine solche CO₂-Abscheidung erlaubt. Dadurch soll die notwendige technische Entwicklung gefördert werden.